2.2.4

線形判別分析 (LDA)

まとめ

- LDA はクラス間分散とクラス内分散の比を最大化する方向を求め、分類と次元削減の両方に利用できます。

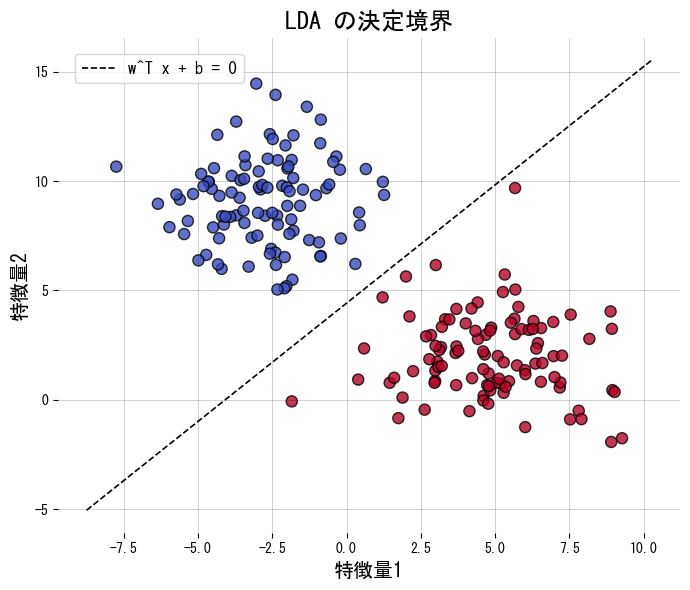

- 決定境界は \(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0\) の形になり、2次元なら直線、3次元なら平面として幾何的に解釈できます。

- 各クラスが同一共分散を持つガウス分布だと仮定すると、ベイズ最適に近い分類器を構築できます。

- scikit-learn の

LinearDiscriminantAnalysisを使えば、決定境界の描画や射影後の特徴量の確認が容易です。

直感 #

LDA は「同じクラスのサンプルは近づけ、異なるクラスのサンプルは遠ざける」方向を探します。その方向に射影するとクラスが分離しやすくなり、直接分類に使ったり、低次元に圧縮して別の分類器に渡したりできます。

数式で見る #

2 クラスの場合、射影方向 \(\mathbf{w}\) は

$$ J(\mathbf{w}) = \frac{\mathbf{w}^\top \mathbf{S}_B \mathbf{w}}{\mathbf{w}^\top \mathbf{S}_W \mathbf{w}} $$

を最大化することで求めます。ここで \(\mathbf{S}_B\) はクラス間散布行列、\(\mathbf{S}_W\) はクラス内散布行列です。多クラスでは最大でクラス数マイナス1個の射影方向が得られ、次元削減に利用できます。

Pythonによる実験 #

次のコードは2クラスの人工データに LDA を適用し、決定境界と射影後の1次元特徴量を描画します。transform を呼ぶと射影されたデータを直接取得できます。

from __future__ import annotations

import japanize_matplotlib

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

from sklearn.datasets import make_blobs

from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis

from sklearn.metrics import accuracy_score

def run_lda_demo(

n_samples: int = 200,

random_state: int = 42,

title_boundary: str = "LDA の決定境界",

title_projection: str = "LDA による一次元射影",

xlabel: str = "特徴量1",

ylabel: str = "特徴量2",

hist_xlabel: str = "射影後の特徴量",

class0_label: str = "クラス0",

class1_label: str = "クラス1",

) -> dict[str, float]:

"""Train LDA on synthetic blobs and plot boundary plus projection."""

japanize_matplotlib.japanize()

X, y = make_blobs(

n_samples=n_samples,

centers=2,

n_features=2,

cluster_std=2.0,

random_state=random_state,

)

clf = LinearDiscriminantAnalysis(store_covariance=True)

clf.fit(X, y)

accuracy = float(accuracy_score(y, clf.predict(X)))

w = clf.coef_[0]

b = float(clf.intercept_[0])

xs = np.linspace(X[:, 0].min() - 1, X[:, 0].max() + 1, 300)

ys_boundary = -(w[0] / w[1]) * xs - b / w[1]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 6))

ax.set_title(title_boundary)

ax.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, cmap="coolwarm", edgecolor="k", alpha=0.8)

ax.plot(xs, ys_boundary, "k--", lw=1.2, label="w^T x + b = 0")

ax.set_xlabel(xlabel)

ax.set_ylabel(ylabel)

ax.legend(loc="best")

ax.grid(alpha=0.25)

fig.tight_layout()

plt.show()

X_proj = clf.transform(X)[:, 0]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))

ax.set_title(title_projection)

ax.hist(X_proj[y == 0], bins=20, alpha=0.7, label=class0_label)

ax.hist(X_proj[y == 1], bins=20, alpha=0.7, label=class1_label)

ax.set_xlabel(hist_xlabel)

ax.legend(loc="best")

ax.grid(alpha=0.25)

fig.tight_layout()

plt.show()

return {"accuracy": accuracy}

metrics = run_lda_demo(

title_boundary="LDA の決定境界",

title_projection="LDA による一次元射影",

xlabel="特徴量1",

ylabel="特徴量2",

hist_xlabel="射影後の特徴量",

class0_label="クラス0",

class1_label="クラス1",

)

print(f"訓練精度: {metrics['accuracy']:.3f}")

参考文献 #

- Fisher, R. A. (1936). The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems. Annals of Eugenics, 7(2), 179 E88.

- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning. Springer.