2.4.3

Adaboost(分類)

まとめ

- AdaBoost分類は誤分類されたサンプルに重みを寄せながら弱学習器を逐次学習し、最終的に重み付き多数決で分類する。

learning_rateとn_estimatorsの組み合わせで、過学習と未学習のバランスを調整できる。- 弱学習器に浅い決定木を使うことで、境界が複雑なデータでも段階的に性能を引き上げられる。

直感 #

AdaBoost分類の本質は『前段で間違えた点を次段で重点的に学ぶ』ことです。1本ずつは弱い分類器でも、誤りに応じて重み付けして合成すると、難しい境界を徐々に補正できる強い分類器になります。

詳細な解説 #

import matplotlib.pyplot as plt

import japanize_matplotlib

import numpy as np

from sklearn.datasets import make_classification

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import roc_auc_score

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier

実験用のデータを作成 #

# 特徴が20あるデータを作成

n_features = 20

X, y = make_classification(

n_samples=2500,

n_features=n_features,

n_informative=10,

n_classes=2,

n_redundant=4,

n_clusters_per_class=5,

)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(

X, y, test_size=0.33, random_state=42

)

Adaboostモデルを訓練 #

ab_clf = AdaBoostClassifier(

n_estimators=10,

learning_rate=1.0,

random_state=117117,

base_estimator=DecisionTreeClassifier(max_depth=2),

)

ab_clf.fit(X_train, y_train)

y_pred = ab_clf.predict(X_test)

ab_clf_score = roc_auc_score(y_test, y_pred)

ab_clf_score

0.7546477034876885

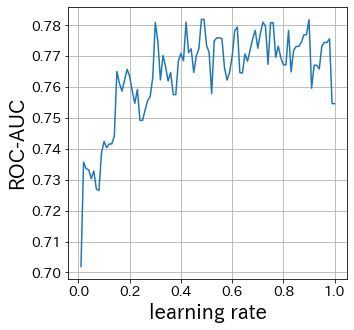

learning-rateの影響 #

learning-rateが小さければ小さいほど重みの更新幅は小さくなります。逆に大きすぎると、収束しない場合があります。

scores = []

learning_rate_list = np.linspace(0.01, 1, 100)

for lr in learning_rate_list:

ab_clf_i = AdaBoostClassifier(

n_estimators=10,

learning_rate=lr,

random_state=117117,

base_estimator=DecisionTreeClassifier(max_depth=2),

)

ab_clf_i.fit(X_train, y_train)

y_pred = ab_clf_i.predict(X_test)

scores.append(roc_auc_score(y_test, y_pred))

plt.figure(figsize=(5, 5))

plt.plot(learning_rate_list, scores)

plt.xlabel("learning rate")

plt.ylabel("ROC-AUC")

plt.grid()

plt.show()

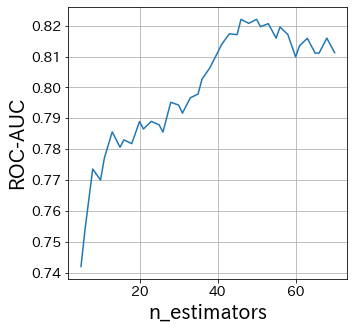

n_estimatorsの影響 #

n_estimatorsは弱学習器の数を指定しています。 通常は、このパラメタを大きくしたり小さくしたりする必要はないです。 ある程度大きな数でn_estimatorsを固定して、そのあとで他のパラメタを調整します。

scores = []

n_estimators_list = [int(ne) for ne in np.linspace(5, 70, 40)]

for n_estimators in n_estimators_list:

ab_clf_i = AdaBoostClassifier(

n_estimators=int(n_estimators),

learning_rate=0.6,

random_state=117117,

base_estimator=DecisionTreeClassifier(max_depth=2),

)

ab_clf_i.fit(X_train, y_train)

y_pred = ab_clf_i.predict(X_test)

scores.append(roc_auc_score(y_test, y_pred))

plt.figure(figsize=(5, 5))

plt.plot(n_estimators_list, scores)

plt.xlabel("n_estimators")

plt.ylabel("ROC-AUC")

plt.grid()

plt.show()

base-estimatorの影響 #

base-estimatorは弱学習器として何を使用するか指定します。つまり、Adaboostで最も重要なパラメタの一つです。

scores = []

base_estimator_list = [

DecisionTreeClassifier(max_depth=md) for md in [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

]

for base_estimator in base_estimator_list:

ab_clf_i = AdaBoostClassifier(

n_estimators=10,

learning_rate=0.5,

random_state=117117,

base_estimator=base_estimator,

)

ab_clf_i.fit(X_train, y_train)

y_pred = ab_clf_i.predict(X_test)

scores.append(roc_auc_score(y_test, y_pred))

plt.figure(figsize=(5, 5))

plt_index = [i for i in range(len(base_estimator_list))]

plt.bar(plt_index, scores)

plt.xticks(plt_index, [str(bm) for bm in base_estimator_list], rotation=90)

plt.xlabel("base_estimator")

plt.ylabel("ROC-AUC")

plt.show()

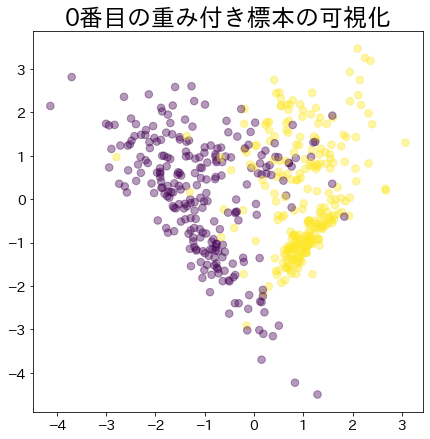

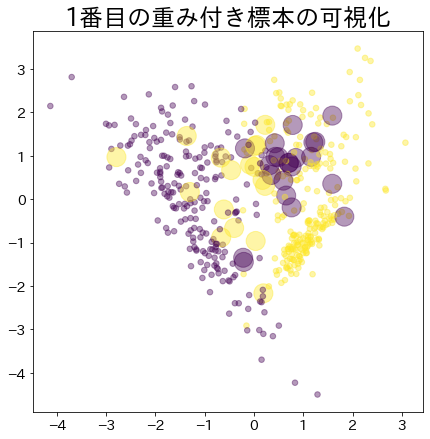

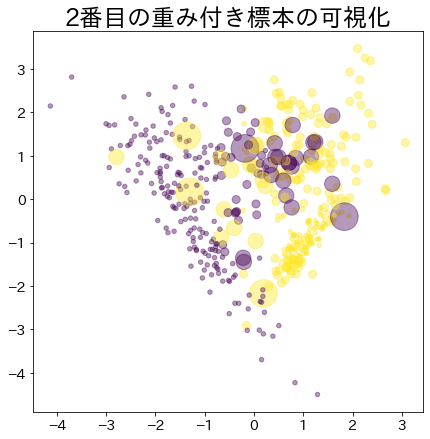

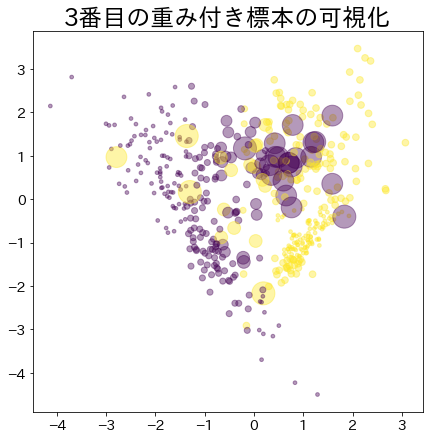

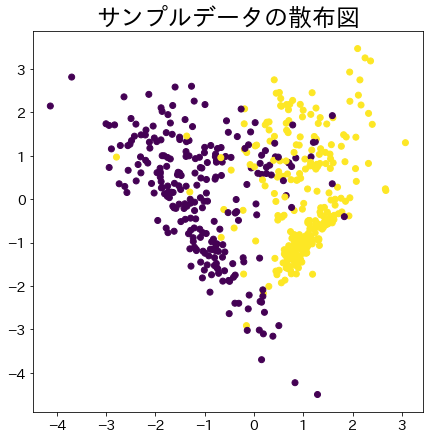

Adaboostのデータの重みの可視化 #

分類がしにくいデータに対して重みを割り当てる様子を可視化します。

# NOTE: モデルに渡されるsample_weightを確認するために作成したモデルです

# このDummyClassifierがAdaboostのパラメタを変更することはありません

class DummyClassifier:

def __init__(self):

self.model = DecisionTreeClassifier(max_depth=3)

self.n_classes_ = 2

self.classes_ = ["A", "B"]

self.sample_weight = None ## sample_weight

def fit(self, X, y, sample_weight=None):

self.sample_weight = sample_weight

self.model.fit(X, y, sample_weight=sample_weight)

return self.model

def predict(self, X, check_input=True):

proba = self.model.predict(X)

return proba

def get_params(self, deep=False):

return {}

def set_params(self, deep=False):

return {}

n_samples = 500

X_2, y_2 = make_classification(

n_samples=n_samples,

n_features=2,

n_informative=2,

n_redundant=0,

n_repeated=0,

random_state=117,

n_clusters_per_class=2,

)

plt.figure(

figsize=(

7,

7,

)

)

plt.title(f"サンプルデータの散布図")

plt.scatter(X_2[:, 0], X_2[:, 1], c=y_2)

plt.show()

ブースティングが進んだ後の重み #

より重みがあるデータほど大きな円で表現されます。

clf = AdaBoostClassifier(

n_estimators=4, random_state=0, algorithm="SAMME", base_estimator=DummyClassifier()

)

clf.fit(X_2, y_2)

for i, estimators_i in enumerate(clf.estimators_):

plt.figure(

figsize=(

7,

7,

)

)

plt.title(f"{i}番目の重み付き標本の可視化")

plt.scatter(

X_2[:, 0],

X_2[:, 1],

marker="o",

c=y_2,

alpha=0.4,

s=estimators_i.sample_weight * n_samples ** 1.65,

)

plt.show()