2.4.4

Adaboost(回帰)

まとめ

- AdaBoost回帰(AdaBoost.R2)は予測誤差の大きいサンプルへ重みを寄せ、回帰器を段階的に改善する。

- 誤差分布に応じて重み更新が変わるため、外れ値の影響や誤差尺度の選択が性能に直結する。

n_estimatorsとlearning_rateを交差検証で調整すると、過学習を抑えつつ汎化性能を高めやすい。

直感 #

AdaBoost回帰は、誤差の大きい領域を次の弱学習器に重点学習させる仕組みです。回ごとに『苦手なサンプル』へ注意を寄せることで、単体モデルでは表現しにくい非線形な誤差構造を補正できます。

詳細な解説 #

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import japanize_matplotlib

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor

from sklearn.ensemble import AdaBoostRegressor

# NOTE: モデルのsample_weightを確認するために作成したモデル

class DummyRegressor:

def __init__(self):

self.model = DecisionTreeRegressor(max_depth=5)

self.error_vector = None

self.X_for_plot = None

self.y_for_plot = None

def fit(self, X, y):

self.model.fit(X, y)

y_pred = self.model.predict(X)

# 重みは回帰の誤差を元に計算する

# https://github.com/scikit-learn/scikit-learn/blob/main/sklearn/ensemble/_weight_boosting.py#L1130

self.error_vector = np.abs(y_pred - y)

self.X_for_plot = X.copy()

self.y_for_plot = y.copy()

return self.model

def predict(self, X, check_input=True):

return self.model.predict(X)

def get_params(self, deep=False):

return {}

def set_params(self, deep=False):

return {}

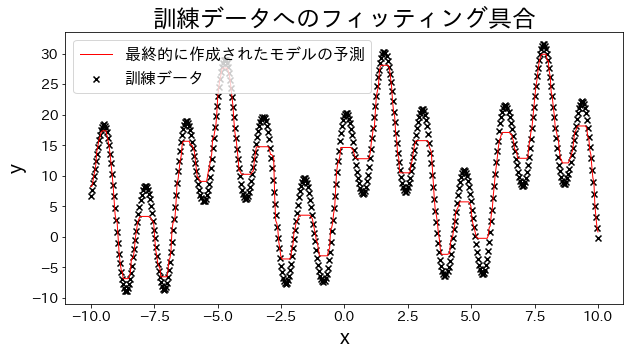

訓練データに回帰モデルを当てはめる #

# 訓練データ

X = np.linspace(-10, 10, 500)[:, np.newaxis]

y = (np.sin(X).ravel() + np.cos(4 * X).ravel()) * 10 + 10 + np.linspace(-2, 2, 500)

## 回帰モデルを作成

reg = AdaBoostRegressor(

DummyRegressor(),

n_estimators=100,

random_state=100,

loss="linear",

learning_rate=0.8,

)

reg.fit(X, y)

y_pred = reg.predict(X)

# 訓練データへのフィッティング具合を確認する

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.scatter(X, y, c="k", marker="x", label="訓練データ")

plt.plot(X, y_pred, c="r", label="最終的に作成されたモデルの予測", linewidth=1)

plt.xlabel("x")

plt.ylabel("y")

plt.title("訓練データへのフィッティング具合")

plt.legend()

plt.show()

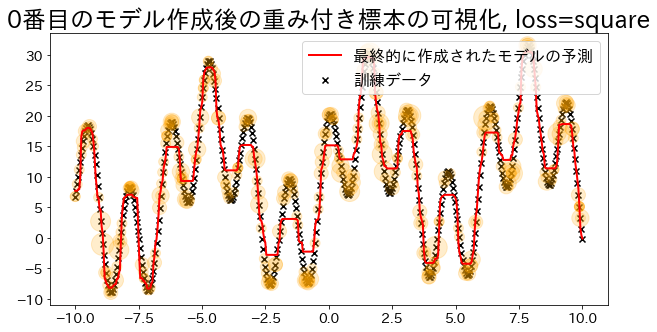

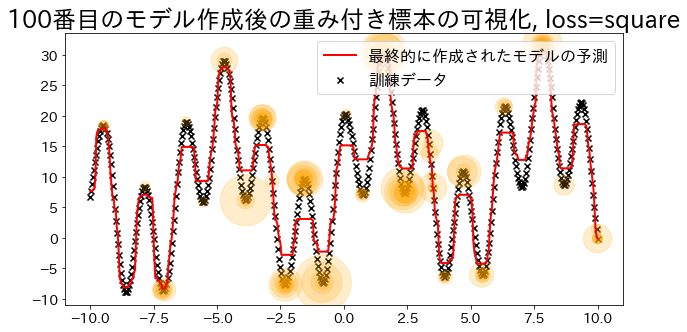

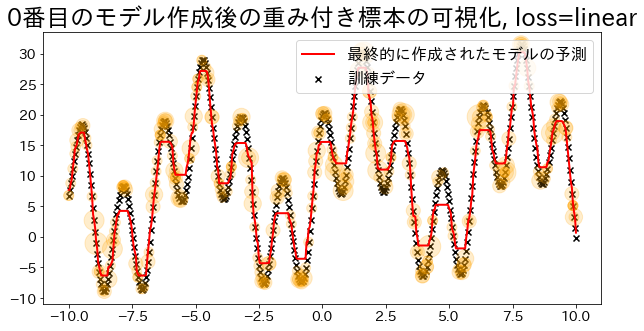

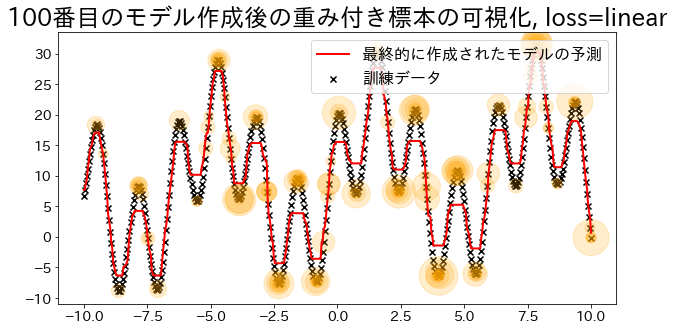

標本の重みを可視化(loss=’linear’の場合) #

Adaboostでは回帰の誤差を元い重みを決定する。’linear’ に指定した時の重みの大きさを可視化します。 重みが追加されたデータは訓練時にサンプルされる確率が高くなる様子を確認します。

loss{‘linear’, ‘square’, ‘exponential’}, default=’linear’ The loss function to use when updating the weights after each boosting iteration.

def visualize_weight(reg, X, y, y_pred):

"""標本の重みに相当する値(サンプリングされた数)をプロットするための関数

Parameters

----------

reg : sklearn.ensemble._weight_boosting

ブースティングモデル

X : numpy.ndarray

訓練データ

y : numpy.ndarray

教師データ

y_pred:

モデルの予測値

"""

assert reg.estimators_ is not None, "len(reg.estimators_) > 0"

for i, estimators_i in enumerate(reg.estimators_):

if i % 100 == 0:

# i番目のモデル作成に使用したデータに、データが何回出現するかをカウント

weight_dict = {xi: 0 for xi in X.ravel()}

for xi in estimators_i.X_for_plot.ravel():

weight_dict[xi] += 1

# 出現回数をグラフにオレンジ円でプロットする(多いほど大きい円)

weight_x_sorted = sorted(weight_dict.items(), key=lambda x: x[0])

weight_vec = np.array([s * 100 for xi, s in weight_x_sorted])

# グラフをプロット

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.title(f"{i}番目のモデル作成後の重み付き標本の可視化, loss={reg.loss}")

plt.scatter(X, y, c="k", marker="x", label="訓練データ")

plt.scatter(

estimators_i.X_for_plot,

estimators_i.y_for_plot,

marker="o",

alpha=0.2,

c="orange",

s=weight_vec,

)

plt.plot(X, y_pred, c="r", label="最終的に作成されたモデルの予測", linewidth=2)

plt.legend(loc="upper right")

plt.show()

## loss="linear"で回帰モデルを作成

reg = AdaBoostRegressor(

DummyRegressor(),

n_estimators=101,

random_state=100,

loss="linear",

learning_rate=1,

)

reg.fit(X, y)

y_pred = reg.predict(X)

visualize_weight(reg, X, y, y_pred)

## loss="square"で回帰モデルを作成

reg = AdaBoostRegressor(

DummyRegressor(),

n_estimators=101,

random_state=100,

loss="square",

learning_rate=1,

)

reg.fit(X, y)

y_pred = reg.predict(X)

visualize_weight(reg, X, y, y_pred)