2.3.4

RuleFit

- RuleFit は木モデルから抽出したルールを説明変数として使い、線形モデルで予測するハイブリッド手法である。

- L1 正則化により有効なルールや元特徴量だけを残し、精度と解釈性を両立しやすい。

- ルール数・木の深さ・正則化強度の設定が、汎化性能とモデルの疎性を大きく左右する。

直感 #

RuleFitは、決定木が見つけた「if-then ルール」を多数作り、それらを線形モデルに入力して重み付けすることで予測します。木単体より表現力を確保しつつ、係数を見ることで「どの条件が予測に効いたか」を追跡しやすいのが強みです。

詳細な解説 #

Friedman, Jerome H and Bogdan E Popescu. “Predictive learning via rule ensembles.” The Annals of Applied Statistics. JSTOR, 916–54. (2008).(pdf)

実験用のデータを取得する #

openmlで公開されている CC0 Public Domain のデータセットhouse_sales データセットを使用して回帰モデルを作成します。

上記openmlページではデータの出典が不明ですが自分が調べた限りではデータの提供元はここのようです。

import japanize_matplotlib

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from sklearn.datasets import fetch_openml

dataset = fetch_openml(data_id=42092)

X = pd.DataFrame(dataset.data, columns=dataset.feature_names)

X = X.select_dtypes("number")

y = dataset.target

データの中身を確認する #

X.head(10)

| bedrooms | bathrooms | sqft_living | sqft_lot | floors | waterfront | view | condition | grade | sqft_above | sqft_basement | yr_built | yr_renovated | lat | long | sqft_living15 | sqft_lot15 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 3.0 | 1.00 | 1180.0 | 5650.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 1180.0 | 0.0 | 1955.0 | 0.0 | 47.5112 | -122.257 | 1340.0 | 5650.0 |

| 1 | 3.0 | 2.25 | 2570.0 | 7242.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 2170.0 | 400.0 | 1951.0 | 1991.0 | 47.7210 | -122.319 | 1690.0 | 7639.0 |

| 2 | 2.0 | 1.00 | 770.0 | 10000.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 770.0 | 0.0 | 1933.0 | 0.0 | 47.7379 | -122.233 | 2720.0 | 8062.0 |

| 3 | 4.0 | 3.00 | 1960.0 | 5000.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 1050.0 | 910.0 | 1965.0 | 0.0 | 47.5208 | -122.393 | 1360.0 | 5000.0 |

| 4 | 3.0 | 2.00 | 1680.0 | 8080.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 1680.0 | 0.0 | 1987.0 | 0.0 | 47.6168 | -122.045 | 1800.0 | 7503.0 |

| 5 | 4.0 | 4.50 | 5420.0 | 101930.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 3890.0 | 1530.0 | 2001.0 | 0.0 | 47.6561 | -122.005 | 4760.0 | 101930.0 |

| 6 | 3.0 | 2.25 | 1715.0 | 6819.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 1715.0 | 0.0 | 1995.0 | 0.0 | 47.3097 | -122.327 | 2238.0 | 6819.0 |

| 7 | 3.0 | 1.50 | 1060.0 | 9711.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 1060.0 | 0.0 | 1963.0 | 0.0 | 47.4095 | -122.315 | 1650.0 | 9711.0 |

| 8 | 3.0 | 1.00 | 1780.0 | 7470.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 1050.0 | 730.0 | 1960.0 | 0.0 | 47.5123 | -122.337 | 1780.0 | 8113.0 |

| 9 | 3.0 | 2.50 | 1890.0 | 6560.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 1890.0 | 0.0 | 2003.0 | 0.0 | 47.3684 | -122.031 | 2390.0 | 7570.0 |

RuleFitを実行する #

Python implementation of the rulefit algorithm - GitHubの実装を使用してRuleFitを動かしてみます。

※実行する際は import warnings;warnings.simplefilter('ignore') は外してください

from rulefit import RuleFit

import warnings

warnings.simplefilter("ignore") ## ConvergenceWarning

rf = RuleFit(max_rules=100)

rf.fit(X.values, y, feature_names=list(X.columns))

RuleFit(max_rules=100,

tree_generator=GradientBoostingRegressor(learning_rate=0.01,

max_depth=100,

max_leaf_nodes=5,

n_estimators=28,

random_state=27,

subsample=0.04543939429397564))

作成されたルールを確認する #

rules = rf.get_rules()

rules = rules[rules.coef != 0].sort_values(by="importance", ascending=False)

rules.head(10)

| rule | type | coef | support | importance | |

|---|---|---|---|---|---|

| 8 | grade | linear | 6.199314e+04 | 1.000000 | 66184.725645 |

| 29 | sqft_living > 9475.0 | rule | 1.927942e+06 | 0.001018 | 61491.753935 |

| 43 | grade > 8.5 & sqft_living > 3405.0 & long <= -... | rule | 3.570118e+05 | 0.024440 | 55126.384264 |

| 2 | sqft_living | linear | 5.532732e+01 | 1.000000 | 46347.924165 |

| 11 | yr_built | linear | -1.522004e+03 | 1.000000 | 44393.726859 |

| 15 | sqft_living15 | linear | 5.344916e+01 | 1.000000 | 34501.058499 |

| 62 | lat <= 47.516000747680664 & sqft_living <= 3920.0 | rule | -6.549757e+04 | 0.361507 | 31467.457947 |

| 103 | sqft_basement <= 3660.0 & grade > 9.5 | rule | 1.240216e+05 | 0.068228 | 31270.434139 |

| 48 | sqft_living <= 9475.0 & grade > 9.5 & long > -... | rule | -1.473030e+05 | 0.040733 | 29117.596559 |

| 67 | sqft_living <= 4695.0 & waterfront > 0.5 & sqf... | rule | 3.936285e+05 | 0.005092 | 28016.079499 |

ルールが正しいか確認してみる #

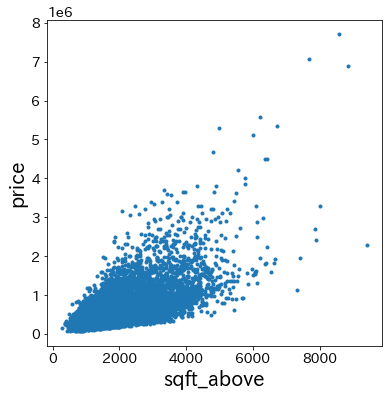

sqft_above linear 8.632149e+01 1.000000 66243.550192 のルールに基づいて、sqft_above が増加すると y(price)が増える傾向にあるかどうか確認します。

plt.figure(figsize=(6, 6))

plt.scatter(X["sqft_above"], y, marker=".")

plt.xlabel("sqft_above")

plt.ylabel("price")

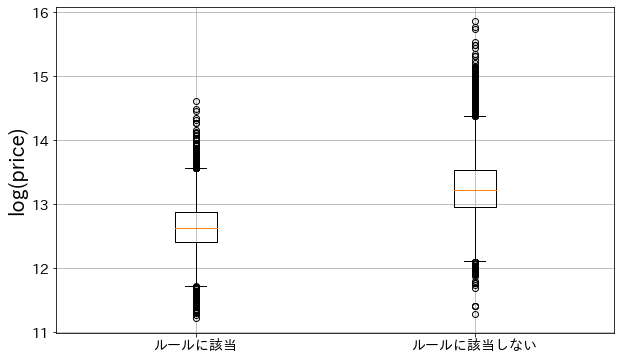

sqft_living <= 3935.0 & lat <= 47.5314998626709 rule -8.271074e+04 0.377800 40101.257833 のルールに該当するデータのみ抽出してみます。

係数がマイナスになっているので、このルールに該当するデータのy(price)は低い傾向にあるはずです。

log(y)を箱髭図で確認すると、確かにルールに該当しているデータのyはルールに該当しないデータのyと比較すると低くなっています。

applicable_data = np.log(

y[X.query("sqft_living <= 3935.0 & lat <= 47.5314998626709").index]

)

not_applicable_data = np.log(

y[X.query("not(sqft_living <= 3935.0 & lat <= 47.5314998626709)").index]

)

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.boxplot([applicable_data, not_applicable_data], labels=["ルールに該当", "ルールに該当しない"])

plt.ylabel("log(price)")

plt.grid()

plt.show()